अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ समाप्त होती है जहाँ........

ऑनलाइन मीडिया के नियमन के लिये कोई नियम व दिशा-निर्देश नहीं है, इसलिये एक नियामक ढाँचे का सुझाव देने अर्थात् सोशल मीडिया के नियमन के लिये केंद्र सरकार ने एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में सूचना एवं प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा MyGov के चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन तथा इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है।

नियमन और स्व-नियमन हो सोशल मीडिया में

सोशल मीडिया, अपरंपरागत मीडिया होने के बावजूद एक विशाल नेटवर्क है, जो कि संपूर्ण विश्व को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है परन्तु आज यह देखने में आ रहा है कि किसी प्रकार के नियमन-नियंत्रण

के अभाव में सोशल मीडिया बेलगाम होता जा रहा है। इसके माध्यम से द्रुतगति से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। जैसा माहौल आज बन गया है उससे

लोगो की मानसिकता यही बन गई है कि वह सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर ले, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी किसी गलती के लिये माफी मांगने की ज़रूरत भी नहीं समझी जाती, जो कि मुख्य धारा के मीडिया की पहचान मानी जाती है। इसे ‘सिटिज़न जर्नलिज़्म’ का दौर कहा जा रहा है, जहाँ पत्रकारिता की जानकारी नहीं होने पर भी लोग ऐसा मानते हैं कि उनके पास जो सूचना है (गलत या सही जैसी भी हो) वह

सबसे पहले लोगों तक उनके माध्यम से पहुँचनी चाहिये।

बेशक लोकतंत्र में एक मुक्त समाज में अभिव्यक्ति की गारंटी संविधान से मिली होती है और लोकतंत्र

में मीडिया के नियमन के बजाय स्व-नियमन को ही बेहतर मना जाता है। यह भी माना जाता है कि मीडिया को नियंत्रित करने का परिणाम सकारात्मक नहीं होता। लेकिन परंपरागत मीडिया माध्यमों, जैसे-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य मीडिया से अलग सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है, जो इंटरनेट के माध्यम से एक आभासी दुनिया (Virtual World) की रचना करता है और इस दुनिया में आपको ले जाने के लिये फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम

आदि जैसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं।

सोशल मीडिया के एक हिस्से में खबरों को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाने का रुझान दिखाई देता है और इसके लिये तथ्यों से खिलवाड़ भी जादातर

होता रहता है| जादातर सीक्के का सिर्फ एक पहलू ही दिखाया जाता है या चीजो को तोड़-मोड़ कर हमारे सामने रखा जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, झूठे

समाचार प्रसारित करने वालों पर रोक लगाने के प्रावधानों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिये कुछ मानदंड तय करने होंगे और इनमें संतुलन कायम करना होगा। ये मानदंड इतने लचर भी नहीं होने चाहिये कि लोगों को इनका भय ही न रहे और न ही इतने कठोर होने चाहिये कि जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आँच आती हो। इसके लिये ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि झूठी खबर प्रचारित-प्रसारित करने वालों में यह डर तो रहे कि यदि ऐसा किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा।

नियमन की ज़रूरत क्यों?

ज्यों-ज्यों सोशल मीडिया यानी फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम आदि की ताकत और पहुंच बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों उनके नियमन की ज़रूरत भी अधिक शिद्दत के साथ महसूस की जाने लगी है। सरकार तो इन पर नियंत्रण चाहती ही है। सोशल मीडिया का जिस व्यापक पैमाने पर सुनियोजित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है और उस पर जिस प्रकार का अमर्यादित एवं उच्छृंखल व्यवहार देखने में आ रहा

है, वह किसी को भी चिंतित करने के लिये काफी है।

आज सोशल मीडिया निर्बाध, अनियंत्रित और अमर्यादित अभिव्यक्ति का मंच बन गया है; दूसरे से असहमति होने पर गाली-गलौज करना, धमकियाँ

देना आम होता जा रहा है। व्यक्ति और समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने और दंगों की भूमिका बनाने में भी सोशल मीडिया की सक्रियता देखी गई है। बेलगाम सोशल मीडिया का सबसे ताजा और अच्छा उदाहरण हाल ही में पहले को रविवार को कर्नाटक के बिदर क्षेत्र में हुई घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। व्हाट्सएप के जरिए फैली अफवाह ने एक इंजीनियर की जान ले ली और भीड़ से उसे बचाने में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक इंजीनियर, जो अपने मित्र से मिलने आया था और आसपास के बच्चों को चाकलेट बांट रहा था, उसकी वीडियो शूटिंग करके सोशल मीडिया के शरारती तत्वों ने व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज फैला दिया, जिसमें लिखा था कि कोई बच्चों का अपहरण करता लाल कार में घूम रहा है। ऐसी अफवाहों से किसी अनजान आदमी को अपराधी की निगाह से देखा जाने लगा है। सोशल मीडिया के जरिये फैलने वाली बेबुनियाद अफवाहें समाज के लिये घातक होती जा रही हैं। इसे लेकर सरकार, सामाजिक संस्थाएं व सर्वोच्च न्यायालय भी काफी चिंतित है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को किसी ऐसे कदम के बाबत आगाह किया है कि लोगों के बीच सोशल मीडिया संपर्क और चैटिंग की जासूसी की जाए। कोर्ट ने चेताया है कि एक सोशल मीडिया सर्विलेंस हब की स्थापना वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल की निगाह से देखी जाएगी। जिसका सरकारी तंत्र के हाथों दुरुपयोग भी संभव है। इसीलिये सर्वोच्च न्यायालय भी सोशल मीडिया के नियमन के लिये सरकार से कानून बनाने को कह रहा है।

फेक

न्यूज़ क्या है?

फेक न्यूज़ को आप एक विशाल वट-वृक्ष मान सकते हैं, जिसकी कई शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं। इसके तहत किसी के पक्ष में प्रचार करना व झूठी

खबर फैलाने जैसे कृत्य आते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुँचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के ज़रिये भड़काने की कोशिश करना फेक न्यूज़ है। सनसनीखेज और झूठी खबरों, बनावटी

हेडलाइन के ज़रिये अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ दुनिया भर में फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके ज़रिये कोई भी अफवाह फैलाई जा सकती है, किसी की भी छवि को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसलिये ऐसी खबरों पर रोक लगाने की कोशिश दुनियाभर में की जा रही है।

फेक

न्यूज़ पर मलेशिया में बना

कानून

फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के उद्देश्य से हाल ही में मलेशिया में “एंटी-फेक न्यूज़ कानून 2018” लागू किया गया है, जिसमें सरकार को फेक न्यूज़ बनाने-फैलाने

का आरोप सिद्ध होने पर दंडित करने का अधिकार मिल गया है। इस कानून के तहत दोषी को छह साल तक के कारावास और अधिकतम पांच लाख रिंगिट (1 लाख 30 हज़ार डॉलर=करीब 84 लाख रुपए) का जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। स्थानीय और विदेशी मीडिया दोनों इस कानून में शामिल हैं। इस कानून के तहत ऐसे समाचार, सूचना, डाटा या रिपोर्ट जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर झूठे हैं, उन्हें फेक न्यूज़ की श्रेणी में रखा गया है। इसमें फीचर, विज़ुअल

एवं ऑडियो रिकार्डिंग शामिल हैं तथा डिजिटल प्रकाशन और सोशल मीडिया भी इस कानून के तहत रखे गए हैं। अगर फेक न्यूज़ से मलेशिया या मलेशियाई नागरिक प्रभावित होता है तो यह कानून विदेशियों सहित मलेशिया से बाहर उल्लंघन करने वालों पर भी लागू होगा।

और क्या हो सकता है?

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिये प्रसारित होने वाले समाचारों एवं विचारों के चयन से लेकर संपादन की एक व्यवस्था है, लेकिन किन्तु समाज पर व्यापक प्रभाव छोडऩे वाले सोशल मीडिया में संदेश के संपादन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया से प्रसारित विचारों और सूचनाओं को संतुलित करने के लिये कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे अफ़्वाओ पर नियंत्रण लग सके। लेकिन, कोई भी व्यवस्था या कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक उसे समाज से सहयोग न मिले। इसलिये सोशल मीडिया का नियमन करने की व्यवस्था बनाने में सामाजिक सहमति और सहियोग का होना अतिआवश्यक है।

Ø भारत को हेट स्पीच के मामले में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कनाडा से सीख लेने की आवश्यकता है। इन देशों ने सोशल मीडिया को न केवल नियंत्रित किया, बल्कि इन्हें अपराध मानते हुए कुछ विशेष प्रावधान भी किये हैं।

Ø लोगों में तर्कसंगत सोच का विकास करने के अलावा जागरूक करने की भी आवश्यकता है, ताकि वे किसी भी चीज़ पर बिना सोचे-समझे विश्वास न करें।

Ø सोशल मीडिया से घृणा फैलाने वाली सामग्री पर निगरानी रखने और उसे हटाए जाने के उपाय किये जाने चाहिये।

Ø अपने वक्तव्यों से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कुछ नेताओं व धर्मगुरुओं को चिह्नित कर उनके भाषणों की निगरानी की जानी चाहिये और हेट स्पीच के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।

जर्मनी

के कानून को

मानक बनाएँ

सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए देश में सूचना पर निगरानी के लिये एक प्रभावी तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिये सोशल मीडिया चलाने वालों को इस बात के लिये विवश करना पड़ेगा कि वे अपने यहाँ शिकायत अधिकारी की नियुक्त करने से लेकर अपने कार्यालय तथा सम्पूर्ण भारत में 'सर्वर' लगाएँ। जहाँ तक इसके विनियमन के लिये कानून की बात है तो देश में कानून बहुत हैं, लेकिन उन पर प्रभावी अमल नहीं हो पाता।बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि "कानून की गारंटी उसकी घोषणा में निहित नहीं होती हैं, बल्कि इसमें होती हैं कि यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसे लागू करने के उपाय संबंधी क्या प्रावधान है?" इसलिये भारत को जर्मनी जैसे कठोर कानून की ज़रूरत है। पिछले वर्ष जर्मनी की संसद ने इंटरनेट कंपनियों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध, नस्लीय, निंदनीय सामग्री के लिये जवाबदेह ठहराने वाला एक कानून पारित किया है। इसके तहत उन्हें एक निश्चित समयावधि में आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा अन्यथा उन पर 50 मिलियन

यूरो (5 करोड़ रुपए) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून लोकतांत्रिक देशों में अब तक का संभवतः सबसे कठोर कानून है। वहाँ जब इंटरनेट कंपनियों ने इस कानून को अभिव्यक्ति की वैध स्वतंत्रता के लिये संभावित खतरा बताते हुए चिंता जताई तो जर्मनी के न्याय मंत्री ने यह कहकर इसका प्रतिवाद किया कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ समाप्त होती है, जहाँ आपराधिक कानून शुरू होता है अर्थात् Freedom of opinion ends where criminal law begins.” ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐसी सामग्री के विनियमन पर भारत क्या कदम उठाता है, जहाँ सोशल मीडिया पर उसके समाज का हर एक मुद्दे पर लगभग ध्रुवीकरण हो चुका है वो भी खास कर धार्मिक और राजनीतिक मामलों में।

हेट स्पीच पर विधि आयोग की सलाह

उपरोक्त समिति की रिपोर्ट आने से कुछ माह पूर्व विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में हेट स्पीच का दायरा बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी, जिसमें उसने कहा था...

Ø हिंसा के लिये उकसाने को ही नफरत फैलाने वाले बयान के लिये एकमात्र मापदंड नहीं माना जा सकता।

Ø ऐसे बयान जो हिंसा नहीं फैलाते, उनसे भी समाज के किसी हिस्से या किसी व्यक्ति को मानसिक पीड़ा पहुँचने की संभावना होती है।

Ø ‘घृणा फैलाने पर रोक’ के लिये भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर नई धारा 153(C) जोड़ी जाए। इसके लिये दो साल की कैद और जुर्माने के दंड की सिफारिश की थी।

Ø IPC में एक नई धारा 505A जोड़ी जाए, जो ‘कुछ मामलों में भय, अशांति या हिंसा भड़काने’ के कृत्यों से जुड़ी हो। इसके लिये एक साल की कैद व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान की सिफारिश की गई थी।

हेट स्पीच पर टी.के.

विश्वनाथन समिति की सलाह

इंटरनेट पर घृणा फैलाने वाले भाषणों (Hate Speech) से निपटने के लिये नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन की सिफारिश के लिये गठित लोकसभा के पूर्व महासचिव ‘टी.के.

विश्वनाथन’ की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव सरकार को दिये थे। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A रद्द किये जाने के बाद गठित की गई थी।

Ø समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुछ अनुच्छेद हटाने और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन करने की भी सिफारिश की थी ।

Ø इन सुझावों में समिति ने सभी राज्यों में साइबर अपराध समन्वयक नियुक्त करने और हर ज़िले में साइबर अपराध प्रकोष्ठ गठित करने की सिफारिश की थी।

Ø इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, गाली-गलौज, धमकियों या अफवाहों पर काबू पाने के उपाय सुझाए थे।

Ø समिति ने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता और सूचना तकनीकी कानून में संशोधन करके सख्त सज़ा का प्रावधान किये जाने की सिफारिश की है। इनमें एक बदलाव करने की सिफारिश करते हुए यह भी कहा गया कि किसी भी किस्म की सामग्री द्वारा नफरत फैलाने के अपराध के लिये दो साल की कैद या पांच हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा निर्धारित की जाए।

Ø भय या अफवाह फैलाने या हिंसा के लिये उकसाने के लिये भी एक साल की कैद या पांच हजार रुपए या फिर दोनों की सिफारिश की गई थी।

Ø इसमें हेट कंटेट को पकड़ने के लिये भी सरकार को सुझाव दिये गए थे।

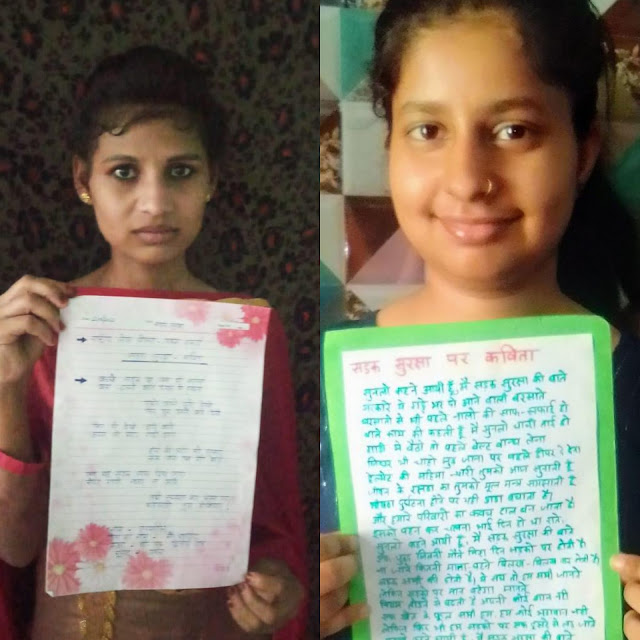

Ø सोशल मीडिया पर महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिले और उनकी निजता की सुरक्षा हो, इस बारे में भी समिति ने विस्तार से सुझाव दिये थे।

निष्कर्ष: वर्तमान में सोशल मीडिया हमारी ‘आम जरूरतों’ की तरह

हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित डिजिटल क्रांति ने अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज तीनों को प्रभावित किया है। फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्मों के बिना आज जीवन की कल्पना करना खुद से बेमानी है। इन सोशल प्लेटफॉर्मों से बनी सोसाइटियों में सबके अपने-अपने सत्य हैं और देखा यह जाता है कि लोग एक आंशिक सत्य को ही पूर्ण सत्य बनाकर आगे बढ़ा देते हैं, बल्कि कुछ लोग तो सोशल नेटवर्किंग साइटों को ही देश समझ लेते है और ये बहुत ख़तरनाक बन जाता है। अपने आंशिक सत्य के सामने वह दूसरे के आंशिक सत्य को देखना भी नहीं चाहते। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, जिस पर एक बार संदेश प्रसारित हो गया, तब उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहता। वह समाज के सामने किस प्रकार प्रस्तुत होगा, समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, यह यह निश्चित नहीं किया जा सकता है। विचार किये बिना प्रसारित यह आंशिक सत्य समाज में कई बार तनाव का कारण बनता है। सोशल मीडिया के अनाम-गुमनाम सिपाहियों की स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे हॉलीवुड फिल्म "Planet

of the Apes" में बंदरो के हाथ में बंदूक बंदूक मिल गई हो और उन्हे तो बस इसका इस्तेमाल करना है, फिर चाहे उससे इंसान मरे या जानवर उन्हे इससे कोई फर्क नहीं उन्हे सिर्फ मनोरंजन से मतलब है। इसलिये सोशल मीडिया से यह आशा करना व्यर्थ है कि वह ’स्व-अनुशासन’ या ‘स्व-नियमन’ जैसा कोई कदम उठाएगा। इसलिये आज आवश्यकता है कि सोशल मीडिया का वैधानिक नियमन करने के लिये ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि इसका सकारात्मक उपयोग बढ़े और नकारात्मक उपयोग लगभग समाप्त हो ताकि सोशल मीडिया भी देश के विकास में एक कारगर अवजार की भूमिका निभा सके।

रवि प्रकाश सिंह

ravipsingh000@gmail.com

Comments

Post a Comment

सच्ची पहल समाचार में आपका स्वागत है आप अपने सुझाव विचार एवं शिकायत हमें व्हाट्सएप करें : 8273195247

आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं - sachchipahal@gmail.com